De nombreux agents infectieux sont transmis par l'intermédiaire

d'un vecteur, insecte ou acarien. Leur rencontre avec l'hôte est de

ce fait facilitée, tout en présentant l'avantage de limiter

le "gâchis" de microorganismes dispersés inutilement

dans la nature. L'agent infectieux, ses hôtes vertébrés,

son ou ses vecteurs, constituent ce que l'on appelle un système

vectoriel. La réussite de ce système complexe dépend

étroitement des conditions bio-climatiques rencontrées dans

son écosystème.

La contamination du vecteur se produit généralement à

l'occasion d'un repas de sang sur un hôte réservoir (si l'on

excepte la transmission verticale). L'agent infectieux se développe

alors plus ou moins rapidement, dans des sites précis de l'organisme

de l'arthropode, durant une période appelée "incubation

extrinsèque". Le vecteur ne sera capable de transmettre l'agent

pathogène à son hôte vertébré qu'après

cette période.

Pour que ce cycle puisse s'accomplir, il est encore nécessaire

que le vecteur vive suffisamment longtemps et qu'il puisse transmettre l'agent

pathogène à un hôte réceptif. C'est à ce

niveau que les conditions rencontrées dans un écosystème

donné revêtent la plus grande importance. Le vecteur doit pouvoir

y être abondant et vivre en contact étroit avec une densité

suffisante d'hôtes réservoirs et de vertébrés réceptifs.

De plus, les conditions climatiques doivent être favorables, comme le

montrent bien les variations d'activité vectorielle selon les années.

![]()

Un écosystème est un ensemble écologique constitué

d’un milieu géophysique abiotique, et d’une biocénose. La biocénose

représente l’ensemble des êtres vivants qui peuplent ce milieu,

ainsi que leurs interactions.

![]() Phytocénose

Phytocénose

Durant leur développement et leur quête, les tiques ont besoin

d’une hygrométrie supérieure ou égale à 80 %.

Une telle hygrométrie suppose que les tiques vivent dans des zones

possédant une bonne couverture végétale et un épais

tapis de feuilles mortes. Ce sont donc les forêts

caducifoliées hétérogènes et les écotones

hébergeant des petits et des grands mammifères en quantité

suffisante qui répondent le mieux aux conditions requises à

la prolifération des tiques. Cependant B. Doche indique que le caractère

de bio-indicateur de la végétation peut varier d’une région

à l’autre, et la présence d’Ixodes en forêt de

conifères reste possible, dans la mesure où il persiste une

quantité suffisante de feuilles mortes au sol pour maintenir l’hygrométrie

nécessaire [9]. Les jardins bien entretenus, tondus et débarrassés

régulièrement de leurs feuilles mortes ne constituent pas un

habitat très favorable pour les tiques et les micromammifères.

![]() La

zoocénose [10]

La

zoocénose [10]

L’habitat des Ixodes doit contenir une concentration et une variété suffisantes d’hôtes vertébrés pour pouvoir les nourrir à leurs différentes stases, qu’il s’agisse des larves, des nymphes, ou des femelles adultes. Les formes immatures se nourrissent surtout sur les petits vertébrés à sang chaud, de préférence des rongeurs, alors que les adultes se gorgent sur les grands mammifères.

![]()

- Il est établi aussi qu'ils disséminent des tiques vectrices

d'autres pathogènes tels que Rickettsia mongolotimonæ,

R. africae ou le virus Congo-Crimée.

Les migrations constituent d'ailleurs l'explication la plus plausible à la répartition

des différents génotypes de Borrelia

[323], à l’extension du TBEV [324] et

à celle d’espèces d’Ehrlichia [325].

répartition

des différents génotypes de Borrelia

[323], à l’extension du TBEV [324] et

à celle d’espèces d’Ehrlichia [325].

En outre, le stress migratoire des oiseaux favoriserait la réactivation de borrélioses de Lyme latentes [326].

La dissémination de tiques aviportées tout au long des principales routes migratoires passant par l'Europe constitue également l'hypothèse la plus probable pour expliquer les répartitions géographiques d'autres agents pathogènes transmis, tels que le virus Thiafora-Erve.

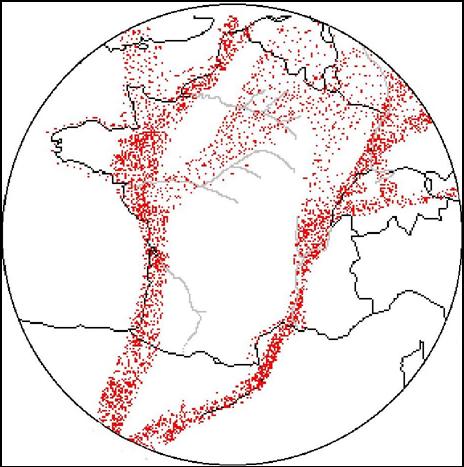

- Les routes migratoires des oiseaux passant par la France

La France est située sur la branche occidentale du système de migration de trois milliards d’oiseaux se rendant des régions paléarctiques vers les régions afro-tropicales.

Les deux cartes présentées dans ce paragraphe concernent les couloirs migratoires en France ; elle ne sont proposées qu'à titre indicatif, car la réalité est beaucoup plus complexe. Chaque espèce, et souvent même, chaque population géographique d'une même espèce, migre suivant des modalités qui lui sont propres.

La carte ci-dessus, indique grossièrement les couloirs les plus fréquemment empruntés en France.

La carte ci-dessous a été publiée par l'AFSSA (Avis N° 2006-SA-0053 du 14 02 06), afin de délimiter des zones à risque de contact entre des oiseaux migrateurs potentiellement infectés par un virus influenza hautement pathogène et des oiseaux d’élevage. Cette carte ne prend en compte que les aires de repos et les aires de gagnage (alimentation) des oiseaux d’eau, elle apporte cependant de précieuses informations sur les zones où les tiques peuvent être échangées [330].

![]() Pathocénose

et cycles enzootiques

Pathocénose

et cycles enzootiques

L'épidémiologie des maladies vectorielles à

tiques est particulièrement complexe. Selon les régions, d'autres

vecteurs possédant les mêmes hôtes, sont impliqués

dans la transmission des mêmes agents pathogènes.

Dans

le cas de la borréliose de Lyme, il s'agit essentiellement d'espèces

de tiques appartenant au complexe d' I. ricinus : Ixodes hexagonus,

ou I.uriae. Cependant d'autres espèces se montrent susceptibles

d'entretenir des cycles. Des tiques comme I. trianguliceps, I. canisuga,

I. acuminatus, I. frontalis, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis

punctata et H. concinna. Des insectes diptères pourraient

aussi agir en tant que vecteurs secondaires (Tabanidés, Culicidés,

B. afzelii a été isolée chez Aedes vexans).

Dans

le cas de la borréliose de Lyme, il s'agit essentiellement d'espèces

de tiques appartenant au complexe d' I. ricinus : Ixodes hexagonus,

ou I.uriae. Cependant d'autres espèces se montrent susceptibles

d'entretenir des cycles. Des tiques comme I. trianguliceps, I. canisuga,

I. acuminatus, I. frontalis, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis

punctata et H. concinna. Des insectes diptères pourraient

aussi agir en tant que vecteurs secondaires (Tabanidés, Culicidés,

B. afzelii a été isolée chez Aedes vexans).

Le cycle épidémiologique de la fièvre boutonneuse se

montre tout aussi complexe, autorisant des contaminations humaines tant dans

le cycle domestique, que dans le cycle sauvage.

L'existence de cycles épidémiologiques complexes est probablement

la règle pour de nombreuses autres maladies vectorielles à tiques.

Schématiquement, on peut dire que les modifications de l’écosystème tiennent à trois grands types de facteurs: anthropiques, naturels et socio-économiques [200].

L’agriculture

L’agriculture

La sylviculture

La

France métropolitaine compte 15 millions d’hectares de forêt,

soit un peu plus du quart de sa superficie. Elle continue même à

se reboiser depuis la loi anti-érosion de 1882 (400.000 hectares)

et les travaux de reboisement des « zones rouges » (lieux des

combats de la Première Guerre mondiale). Autour de Verdun quelques

dizaines de milliers d’hectares ont été ajoutés au

domaine.

La

France métropolitaine compte 15 millions d’hectares de forêt,

soit un peu plus du quart de sa superficie. Elle continue même à

se reboiser depuis la loi anti-érosion de 1882 (400.000 hectares)

et les travaux de reboisement des « zones rouges » (lieux des

combats de la Première Guerre mondiale). Autour de Verdun quelques

dizaines de milliers d’hectares ont été ajoutés au

domaine.

Jusqu’aux années 60, les communes rurales se contentaient de l’exploitation

tournante de coupes de bois dans des taillis sous futaies, tous les 25 à

30 ans. Il n’existait pas d’ouvertures importantes dans les forêts,

la luminosité était médiocre dans les sous-bois, et

la régénération était spontanée. Ce type

d’exploitation ne répondant plus aux besoins, l’Office National des

Forêts (ONF) procède au rajeunissement des peuplements. Des

surfaces importantes de forêt sont entièrement coupées

afin de la régénérer, soit de manière naturelle,

soit par plantation. Depuis 25 ans, le quart des forêts communales

a ainsi été remanié. L’augmentation des surfaces de

semis est un facteur très favorable au développement des animaux

et des tiques; les auteurs américains la citent comme étant

associée à la prolifération des cervidés, des

tiques et des maladies qui leur sont liées.

Dans

les forêts domaniales, l’ONF en liaison avec l’Office National de

la Chasse (ONC) et les fédérations de chasseurs, élabore

une politique de la chasse, et entretient délibérément

des taillis sous futaie et des parcelles de régénération

pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux [11]. Les

revenus annuels des locations des forêts domaniales s’élèvent

environ à 30 millions d'euros, pour un nombre régulièrement

croissant de grands animaux abattus.

Dans

les forêts domaniales, l’ONF en liaison avec l’Office National de

la Chasse (ONC) et les fédérations de chasseurs, élabore

une politique de la chasse, et entretient délibérément

des taillis sous futaie et des parcelles de régénération

pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux [11]. Les

revenus annuels des locations des forêts domaniales s’élèvent

environ à 30 millions d'euros, pour un nombre régulièrement

croissant de grands animaux abattus.

La chasse

Avec la disparition des grands prédateurs, la gestion des grands mammifères est devenue exclusivement humaine. Les Fédérations Départementales de Chasseurs et l’ONC, par le biais de plans de tir et le contrôle des prédateurs, ont favorisé un accroissement exponentiel de la population du gros gibier dans toute le pays. En Meuse, de 1980 à 1998, les prélèvements de gibier ont quadruplé pour les chevreuils et plus que décuplé pour les sangliers. La prolifération des ongulés représente le facteur essentiel de la prolifération des tiques; de plus, la limitation des prédateurs a parallèlement favorisé un accroissement des populations de petits mammifères sur lesquels elles se nourrissent à leurs stases pré-imaginales.

Évolution annuelle des prélèvements

en chevreuils (à gauche) et sangliers (à droite).

(Données de l'Office National de la Chasse

et de la Faune Sauvage de 1970 à 2000, voir Gestion

de la faune sauvage)

Aménagement du territoire

Les

phénomènes saisonniers de migration des animaux participent

à la dissémination des maladies. Les oiseaux surtout, parsèment

les couloirs migratoires de parasites et de leurs agents infectieux. Ces

dernières décennies ont vu la création de parcs naturels

régionaux, de réserves ornithologiques et de grandes retenues

d'eau servant à alimenter les canaux, à alimenter les villes

en eau potable, à réguler les crues ou à refroidir

les centrales électriques.Les grandes retenues d'eau ne gèlent

pratiquement plus, provoquant un microclimat autour d'elles, sur une frange

de quelques kilomètres. Situées sur les grandes voies migratoires,

elles reçoivent de très grandes quantités d'oiseaux

de passage et nombreux sont ceux qui maintenant trouvent des conditions

favorables pour hiverner.

Les

phénomènes saisonniers de migration des animaux participent

à la dissémination des maladies. Les oiseaux surtout, parsèment

les couloirs migratoires de parasites et de leurs agents infectieux. Ces

dernières décennies ont vu la création de parcs naturels

régionaux, de réserves ornithologiques et de grandes retenues

d'eau servant à alimenter les canaux, à alimenter les villes

en eau potable, à réguler les crues ou à refroidir

les centrales électriques.Les grandes retenues d'eau ne gèlent

pratiquement plus, provoquant un microclimat autour d'elles, sur une frange

de quelques kilomètres. Situées sur les grandes voies migratoires,

elles reçoivent de très grandes quantités d'oiseaux

de passage et nombreux sont ceux qui maintenant trouvent des conditions

favorables pour hiverner.

L’action mécanique du vent est un facteur jouant un rôle très important dans les modifications de l’écosystème, elle influe sur la présence de la pluie ou du brouillard, mais aussi sur la dissémination des insectes ailés et les spores de champignons. Il a aussi été démontré que le vent transporte Coxiella burnetii sur des kilomètres. (voir au chapitre fièvre Q).

Les

grandes tempêtes du 3 février 1990 et du 26 décembre

1999, ont dévasté une partie importante de la surface boisée

de notre région. Celle de 1999 a fauché environ 110 millions

de mètres cubes de bois en France, dont 26 pour la seule Lorraine.

Par endroits le volume de bois abattu équivaut à 8 ou 10

années d’exploitation. Les dégâts occasionnés

sont tels que les zones sinistrées doivent être régénérées,

en plus du programme de rajeunissement déjà établi.

Les systèmes vectoriels sont sensibles au climat

et à ses variations. Les modifications climatiques peuvent influer

sur les 3 composants du système vectoriel :

![]() sur

l'agent infectieux lui-même, en sélectionnant des populations

mieux adaptées aux conditions environnementales. Voire en modifiant

leur virulence.

sur

l'agent infectieux lui-même, en sélectionnant des populations

mieux adaptées aux conditions environnementales. Voire en modifiant

leur virulence.

![]() sur les vertébrés réservoirs et hôtes, en modifiant

leur abondance, leur répartition géographique ou leur éthologie.

sur les vertébrés réservoirs et hôtes, en modifiant

leur abondance, leur répartition géographique ou leur éthologie.

![]() sur

les vecteurs, en modifiant leur abondance, leur répartition géographique

et la durée de leur cycle de développement. La durée

de l'incubation extrinsèque et la transmission pourraient en être

modifiées.

sur

les vecteurs, en modifiant leur abondance, leur répartition géographique

et la durée de leur cycle de développement. La durée

de l'incubation extrinsèque et la transmission pourraient en être

modifiées.

Un

réchauffement global du climat favoriserait l'accroissement de

la population de rongeurs, donc la pullulation des tiques [12].

Il élargirait la période d'activité des tiques et

modifierait leur comportement selon l'hygromètrie. Dans les zones

où le degré de synchronisation est le plus élevé

entre les larves et les nymphes, des phénomènes de co-repas

(cofeeding)

sont décrits, avec le TBEV et Borrelia burgdorferi.

Un

réchauffement global du climat favoriserait l'accroissement de

la population de rongeurs, donc la pullulation des tiques [12].

Il élargirait la période d'activité des tiques et

modifierait leur comportement selon l'hygromètrie. Dans les zones

où le degré de synchronisation est le plus élevé

entre les larves et les nymphes, des phénomènes de co-repas

(cofeeding)

sont décrits, avec le TBEV et Borrelia burgdorferi.

Le réchauffement conduit déjà à un redéploiement

géographique des espèces de tiques vers le nord et en altitude.

On le constate avec la collecte d'I. ricinus à des altitudes

pouvant atteindre 1500 m par endroits [336] ; avec la montée de Rh. sanguineus

au delà de la Loire, ou avec l'extension des zones d’enzootie

de babésiose canine à Babesia canis, 150 km au delà

de la précédente estimation de la limite de répartition

[301].

L'exposition

aux maladies vectorielles à tiques est proportionnelle à

l'abondance des nymphes. L'abondance des nymphes dépend quant à

elle, de l'importance des populations de rongeurs, qui elle-même

est étroitement dépendante de l'abondance de la nourriture.

R. Ostfeld et al. sont parvenus à démontrer expérimentalement

que la production de glands contituait un facteur prédictif important

de la survenue de maladies vectorielles à tiques deux ans plus

tard. La première année les rongeurs prolifèrent,

puis l'année suivante ce sont les nymphes [233]. En

réduisant la production de glands, la prolifération de parasites

du chêne devient également un facteur limitant la survenue

du risque [234]. En Amérique du Nord, le meilleur réservoir

de la maladie est constitué par la souris à pattes blanches

(Peromyscus leucopus), qui prolifère en de nombreux endroits.

Le même auteur suggère que la biodiversité limiterait

le risque, par effet de dilution. Les tiques devraient en effet se gorger

sur d'autres hôtes dont les capacités de réservoir

sont moins performantes, faisant de facto baisser la prévalence

de l'infection chez les tiques [235, 309].

L'exposition

aux maladies vectorielles à tiques est proportionnelle à

l'abondance des nymphes. L'abondance des nymphes dépend quant à

elle, de l'importance des populations de rongeurs, qui elle-même

est étroitement dépendante de l'abondance de la nourriture.

R. Ostfeld et al. sont parvenus à démontrer expérimentalement

que la production de glands contituait un facteur prédictif important

de la survenue de maladies vectorielles à tiques deux ans plus

tard. La première année les rongeurs prolifèrent,

puis l'année suivante ce sont les nymphes [233]. En

réduisant la production de glands, la prolifération de parasites

du chêne devient également un facteur limitant la survenue

du risque [234]. En Amérique du Nord, le meilleur réservoir

de la maladie est constitué par la souris à pattes blanches

(Peromyscus leucopus), qui prolifère en de nombreux endroits.

Le même auteur suggère que la biodiversité limiterait

le risque, par effet de dilution. Les tiques devraient en effet se gorger

sur d'autres hôtes dont les capacités de réservoir

sont moins performantes, faisant de facto baisser la prévalence

de l'infection chez les tiques [235, 309].

![]() Facteurs

sociologiques et culturels

Facteurs

sociologiques et culturels

Les transformations de notre mode de vie favorisent le temps libre et les loisirs. Nombreux sont les citadins qui retournent à la nature ou partent habiter à la campagne. Souvent, il s'agit de personnes peu ou mal informées qui se rendent en forêt pour des raisons diverses telles que se promener, faire de la course d’orientation, herboriser, ramasser des champignons ou camper. Fréquemment leurs vêtements ne sont pas adaptés à leur activité, la mode actuelle réduit d'ailleurs beaucoup l'effet protecteur des vêtements contre les morsures et les piqûres d'arthropodes hématophages. De plus, l’accès à la forêt est maintenant facilité par une politique d’ouverture au public précisée par la circulaire de l’ONF du 26 février 1979.

Avec l'automobile, l'habitat s'est disséminé, les villes

qui s'agrandissaient naguère de proche en proche, s'étendent

maintenant de façon excentrique dans les vallées en excluant

les pentes trop fortes. Ce qui conduit à la création d'espaces

péri-urbain ou s'imbriquent zones urbaines et rurales. Petit à

petit, les enclaves de terres vouées à l'abandon ont été

recolonisées par la faune et la végétation. Dermacentor

reticulatus s'est parfaitement adapté à ce nouvel habitat

et aux landes suburbaines, on le retrouve systématiquement dès

que les surfaces dépassent un hectare [201, 202].

Les animaux sauvages ne sont pas absents des villes. Les oiseaux sont

plus nombreux et plus visibles que les mammifères aux mœurs

plus nocturnes. Si le moineau était déjà décrit

comme un fléau en ville au XVIIIe siècle, le

merle et le pigeon n'y sont apparus que depuis un siècle, suivis

par la grive musicienne, puis par la tourterelle turque dans les années

1960. Une  cinquantaine

d'espèces d'oiseaux s'est totalement adaptée à l'environnement

urbain, principalement des passereaux, sédentaires, migrateurs

ou sédentarisés. Les mammifères vivent davantage

en périphérie des villes, ils sont présents dans

les bois et les parcs. Les petits rongeurs (souris, surmulot, rat, campagnol

roussâtre), écureuils, lapins, hérissons, les petits

carnivores mustélidés et les chauves-souris se sont parfaitement

accomodés à ce nouveau mode de vie. Le renard commence aussi

à apparaître.

cinquantaine

d'espèces d'oiseaux s'est totalement adaptée à l'environnement

urbain, principalement des passereaux, sédentaires, migrateurs

ou sédentarisés. Les mammifères vivent davantage

en périphérie des villes, ils sont présents dans

les bois et les parcs. Les petits rongeurs (souris, surmulot, rat, campagnol

roussâtre), écureuils, lapins, hérissons, les petits

carnivores mustélidés et les chauves-souris se sont parfaitement

accomodés à ce nouveau mode de vie. Le renard commence aussi

à apparaître.

Différents animaux sont donc susceptibles d'importer des tiques

en ville, et d'y entretenir leur cycle de vie. Cette hypothèse

est confortée par un certain nombre d'observations, même

en France ; des cas de piroplasmose canine y sont notamment observés,

touchant des animaux vivant exclusivement en ville ( D.

reticulatus); des morsures de tiques sont constatées chez

des personnes fréquentant les jardins publics ( I.

ricinus). Ixodes

hexagonus et I. trianguliceps

sont collectés sur les petits mammifères. Enfin, des

morsures d'Argasidés occasionnent régulièrement des

réactions anaphylactiques parmi les habitants des étages

supérieurs de l'habitat ancien (Ixodes

uriæ et Ornithodoros

maritimus).

La France est un des pays où les animaux de compagnie sont les plus nombreux. Les chiens notamment, représentent un risque épidémiologique important car ils attrapent très facilement des dizaines, voire des centaines de tiques à l’occasion de leurs sorties en nature.

Depuis 1974, l'augmentation du coût de l'énergie

a provoqué le doublement des affouagistes, un foyer sur deux en

France utilise du bois de chauffage, au moins occasionnellement. La paupérisation

amène aussi à la forêt, des chômeurs et des

RMIstes, souvent fragilisés par des conditions de vie précaires,

attirés par l’argent que pourra leur apporter la cueillette des

champignons. On les rencontre du printemps jusqu’à l’automne, précisément

pendant la période d’activité des tiques.

La transmission d’une maladie vectorielle met en jeu un vecteur, un agent pathogène et souvent plusieurs hôtes vertébrés. Pour être efficace, elle suppose donc la réalisation de nombreuses conditions :

- la présence de l’agent pathogène chez un hôte vertébré,

- un arthropode hématophage ayant un contact étroit avec ce vertébré,

- une adaptation de l’agent pathogène à l’arthropode, lui permettant de s’y développer et d’être retransmis à un autre hôte vertébré.

La création de tels systèmes suppose une très longue co-évolution de l’ensemble des intervenants et des facultés très importantes d’adaptation du vecteur vers l’hôte, et de l’agent pathogène avec le vecteur.

Dernière mise à jour : le 16 02 2006

Remerciements à Cl. Pérez-Eid