| Be

notified of page updates |

| powered by ChangeDetection |

Les Argasidés sont des acariens présents partout

dans le Monde, avec une nette prédilection pour les régions

les plus chaudes du globe. Par le nombre, ils représentent la seconde

des trois grandes familles de tiques. Elle compte environ 180 espèces,

réparties en 3 genres principaux : Argas, Otobius et

Ornithodoros.

Ces tiques ont un tégument dépourvu de sclérification

qui leur vaut le nom de "tiques molles". Leur dimorphisme sexuel

est nettement moins marqué que chez les Ixodidés. Comme toutes

les tiques, elles sont exclusivement hématophages et donc potentiellement

vectrices d'agents

pathogènes. Selon les espèces, elles peuvent transmettre

des virus, des bactéries, des protozoaires ou des nématodes.

Leur salive allergisante est aussi fréquemment à l'origine de

réactions allergiques chez l'hôte.

Les

Argasidés ont l'allure générale des acariens : leur corps

a une forme ovale, il est composé de 2 régions : le capitulum

et l'idiosome.

Les

Argasidés ont l'allure générale des acariens : leur corps

a une forme ovale, il est composé de 2 régions : le capitulum

et l'idiosome.

Leur tégument chitinisé est dépourvu de scutum, ce qui

leur vaut le nom de " tiques molles ".

Selon les espèces, la taille des adultes peut atteindre de 10 à

20 mm.

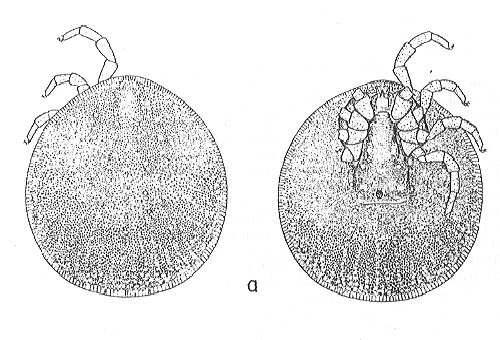

Les adultes vus de dessus montrent un idiosome de forme ovale aplatie. Ce

corps coriace et ridé n'est pas prolongé, comme chez les Ixodidés,

par des pièces buccales. Le capitulum est en effet caché à

la face ventrale, dans le camérostome.

Photos d'Argas reflexus B.

Pesson.

Seules

les larves (hexapodes) ont un capitulum nettement séparé de

l'idiosome, en position terminale. Elles possèdent également

des pulvilles au niveau du dernier article tarsal, alors que les autres stases

en sont dépourvues. Comme pour toutes les autres tiques, l'identification

des argasidés est largement orientée par la connaissance de

l'hôte d'accueil et la provenance. Par contre, elle s'avère particulièrement

difficile et relève exclusivement des spécialistes.

Seules

les larves (hexapodes) ont un capitulum nettement séparé de

l'idiosome, en position terminale. Elles possèdent également

des pulvilles au niveau du dernier article tarsal, alors que les autres stases

en sont dépourvues. Comme pour toutes les autres tiques, l'identification

des argasidés est largement orientée par la connaissance de

l'hôte d'accueil et la provenance. Par contre, elle s'avère particulièrement

difficile et relève exclusivement des spécialistes.

![]() Aide

à l'identification en ligne:

Aide

à l'identification en ligne:

- site de systématique de M. Becker (en allemand)

- Identification Key homepage (en anglais)

- Guides actualisés de détermination des tiques de l’ICTTD-2 et 3

- CD Rom du Armed Force Pest Management Board

- Fauna of Ixodids of the World de GV Kolonin

- Dartmoor Tick Watch

- Arachnida identification guide & checklist

Pour des informations plus complètes, en rapport avec les tiques de

France métropolitaine, on se rapportera à :

Les tiques.

Identification, biologie, importance médicale et vétérinaire

de Claudine Pérez-Eid [447].

Les Argasidæ possèdent un cycle de développement

en trois stases, larvaire, nymphale et adulte. Pour se gorger, les argasidés

ne se fixent qu'une trentaine de minutes, avant de se laissent tomber au sol

et se dissimuler à nouveau dans le nid ou le terrier de leur hôte.

C'est à cet endroit que les femelles pondent de 20 à 150 gros

œufs dans les fissures et anfractuosités.

![]() Les larves hexapodes ont une allure rappelant celles des Ixodidés,

avec un capitulum antérieur et des pulvilles aux 6 pattes. La durée

de leur repas est de l'ordre de 2 à 10 jours, si l'on excepte quelques

espèces d'Ornithodoros qui ne se gorgent pas, ou seulement en

quelques heures. Après le repas la larve se détache et entre

en pupaison.

Les larves hexapodes ont une allure rappelant celles des Ixodidés,

avec un capitulum antérieur et des pulvilles aux 6 pattes. La durée

de leur repas est de l'ordre de 2 à 10 jours, si l'on excepte quelques

espèces d'Ornithodoros qui ne se gorgent pas, ou seulement en

quelques heures. Après le repas la larve se détache et entre

en pupaison.

![]() La

nymphose est constituée de 2 à 7 stades, habituellement 4 ou

5.

La

nymphose est constituée de 2 à 7 stades, habituellement 4 ou

5.

Les mâles, plus petits, requièrent un nombre moins important

de stades.

À l'exception du pore génital et d'une taille moindre, les nymphes

ont une morphologie comparable à celle de la femelle. Chaque stade

fait suite à une mue simple, correspondant à un bref repas de

sang suivi par une augmentation de taille.

![]() Les adultes

apparaissent lorsque la taille et les fonctions physiologiques sont compatibles.

Mâles et femelles effectuent de nombreux repas durant toute leur vie.

Les adultes

apparaissent lorsque la taille et les fonctions physiologiques sont compatibles.

Mâles et femelles effectuent de nombreux repas durant toute leur vie.

![]()

Le

caractère principal des Argasidés est l'endophilie. Ces tiques

particulièrement sédentaires, sont généralement

monotropes. Elles restent généralement toute leur vie à

proximité immédiate de leur hôte, dans un nid d'oiseau,

un terrier de mammifère, une grotte, une fissure, une muraille, ou

sous l'écorce d'un arbre...

Le

caractère principal des Argasidés est l'endophilie. Ces tiques

particulièrement sédentaires, sont généralement

monotropes. Elles restent généralement toute leur vie à

proximité immédiate de leur hôte, dans un nid d'oiseau,

un terrier de mammifère, une grotte, une fissure, une muraille, ou

sous l'écorce d'un arbre...

Image http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1418023

En

conséquence, de nombreuses générations se succèdent

généralement dans le même micro habitat.

En

conséquence, de nombreuses générations se succèdent

généralement dans le même micro habitat.

Dans ces conditions microclimatiques souvent très stables, les tiques

ne rencontrent habituellement pas de grosses difficultés à trouver

leur hôte. Comme les Ixodidés, elles sont guidées grâce

aux vibrations, à l'émission de CO2 et à la chaleur qu'elles

perçoivent, perçus par l'organe de Haller. Le plus souvent,

elles restent cachées le jour et piquent pendant la nuit (Argas

persicus, A. reflexus).

Les repas de sang sont habituellement toujours pris sur la même espèce

d'hôte, quel que soit le stade de développement des tiques.

La plupart des espèces d'Argasidés peuvent rester à jeun

de un à dix ans après le départ de leur hôte.

Elles sont dotées d'une très grande longévité.

Profitant de cette très grande stabilité, certains micro-organismes

ont pu longuement co-évoluer avec les Argasidés, notamment de

nombreuses espèces de Nairovirus et de Borrelia de fièvres

récurrentes. Fruits de cette longue co-évolution,  les

agents pathogènes sont très étroitement liés à

leur vecteur. Outre la grande diversité d'espèces de tiques,

il en résulte une différentiation géographique de souches

de microorganismes strictement adaptés à leur vecteur. L'exemple

le mieux connu est celui des Borrelia des fièvres récurrentes

à tiques dont une quinzaine d'espèces sont connues de par le

Monde.

les

agents pathogènes sont très étroitement liés à

leur vecteur. Outre la grande diversité d'espèces de tiques,

il en résulte une différentiation géographique de souches

de microorganismes strictement adaptés à leur vecteur. L'exemple

le mieux connu est celui des Borrelia des fièvres récurrentes

à tiques dont une quinzaine d'espèces sont connues de par le

Monde.

Quelques espèces d'argasidés sont susceptibles de se fixer sur

l'homme lorsque leur hôte de prédilection vient à manquer.

Les plus fréquemment rencontrées Argas monolakensis,

Ornithodoros coriaceus, O. erraticus et O. moubata.

Photo :

http://www.parassitologia.unina.it/PDF/zecche.pdf

Le

cycle de développement des Argasidés nécessite un repas

de sang à chaque stase et à chaque stade. Pour Argas persicus

et A. reflexus la durée de ce repas varie en fonction du

stade de développement, la larve se fixe de 3 à 10 jours, alors

que les différentes stases de la nymphose se gorgent pendant 1 à

2 heures, Ornithodoros coriaceus peut avoir besoin de faire jusqu'à

7 repas nymphaux. Selon la température, les tiques atteindront la maturité

en 3 à 36 mois. Photo http://www.raptus.it/

images/image242.jpg

Le

cycle de développement des Argasidés nécessite un repas

de sang à chaque stase et à chaque stade. Pour Argas persicus

et A. reflexus la durée de ce repas varie en fonction du

stade de développement, la larve se fixe de 3 à 10 jours, alors

que les différentes stases de la nymphose se gorgent pendant 1 à

2 heures, Ornithodoros coriaceus peut avoir besoin de faire jusqu'à

7 repas nymphaux. Selon la température, les tiques atteindront la maturité

en 3 à 36 mois. Photo http://www.raptus.it/

images/image242.jpg

Durant toute leur vie, mâles et femelles effectuent de nombreux repas

qui ne durent pas généralement plus 15 à 20 minutes.

A. persicus peut prendre jusqu'à 7 repas, si besoin sur des

hôtes différents. Tous ces repas sont suivis chez la femelle

par la ponte de 20 à 150 gros œufs, dans les fissures et anfractuosités

de son habitat. Les accouplements ont lieu indifféremment avant ou

après les repas. A défaut de leur hôte de prédilection,

certaines espèces peuvent mordre l'Homme, il s'agit essentiellement

d'Argas et d'Ornithodoros.

Les

Argasidés ne se gorgent pas de façon aussi spectaculaire que

les tiques dures, ils n'absorbent que 3 à 4 fois leur poids de sang

par repas. Ils sont, malgré tout, obligés d'éliminer

les excédents d'eau et de sels ingérés. Pour y parvenir,

ils disposent de moyens totalement différents de ceux mis en œuvre

par les Ixodidés.

Les

Argasidés ne se gorgent pas de façon aussi spectaculaire que

les tiques dures, ils n'absorbent que 3 à 4 fois leur poids de sang

par repas. Ils sont, malgré tout, obligés d'éliminer

les excédents d'eau et de sels ingérés. Pour y parvenir,

ils disposent de moyens totalement différents de ceux mis en œuvre

par les Ixodidés.

Les fluides sont éliminés en quantité importante par

les glandes coxales, que l'on peut facilement voir sourdre à la base

des coxa 1 et coxa 2. Ce mécanisme paraît particulièrement

adapté à la prise de repas rapides.

Selon les espèces, le processus est enclenché soit à

la fin de la phase de gorgement, soit aussitôt après avoir quitté

l'hôte. Ce qui revêt une très grande importance épidémiologique

dans la mesure où ce liquide coxal est potentiellement contaminant

pour l'hôte.

La salive n'intervenant pas, ou presque pas, pour éliminer les fluides

vers l'hôte, les Argasidés n'en injectent que très peu.

Leurs glandes salivaires étaient, naguère, supposées

être beaucoup moins complexes que celles des Ixodidés, et ne

compter que 2 types d'acini ; ce qui vient d'être récemment infirmé

par une étude sud-africaine [334]. La salive des argasidés

a la capacité de produire des substances lytiques, anesthésiques

et anticoagulantes, nécessaires au bon déroulement de la morsure

et du gorgement. Il semble la substance la plus fréquemment allergisante

serait une lipocaline (protéine destinée à empêcher

l'inflammation en bloquant l'histamine et la sérotonine).

Argas reflexus

[333]

est une espèce retrouvée partout en France, là où

vit au moins une cinquantaine de pigeons, que ce soit dans les pigeonniers,

les clochers ou les greniers des vieilles habitations, à la campagne

ou en ville.

Les A. reflexus colonisent les vieux murs où ils sont capables

de survivre des années après le départ des pigeons. Les

adultes peuvent tenir jusqu’à dix ans sans se nourrir, les nymphes

persistent pendant plus de 3 ans, et les larves jusqu'à 1 an.

Il s’agit d’une espèce monotrope, toutefois privée de son hôte

habituel, elle peut infester les humains vivant à proximité

immédiate comme le relate en détail le papier de H Benoît-Bazille

de 1909 [968].

A. reflexus occasionne des morsures douloureuses à l’origine

de réactions locales diverses (ecchymoses, prurit, allergies locales),

voire de chocs anaphylactiques.

Cette espèce s’est également révélée porteuse

de 7 arbovirus (notamment Grand Arbaud, et Pontevès en Camargue) et

de Rickettsiales qui n’ont pour l’instant pu être attachés à

aucune pathologie. Elle peut transmettre les virus du West Nile (WNV) et Chenuda.

Malgré de multiples enquêtes, son supposé rôle de

vecteur de Borrelia burgdorferi n'a jamais été établi.

Période d'activité verno-estivale.

Argas persicus

Est

une espèce voisine d'Argas reflexus,

c'est la tique de volailles, elle fréquente les poulaillers, mais pas

les pigeonniers. Cette espèce est rencontrée en Corse, elle

est vectrice de la spirochétose aviaire à Borrelia anserina

et de l’égyptianellose à Aegyptianella pullorum,

qui ne sont pas transmissibles à l'Homme. Elle a été

trouvée porteuse de bactéries identiques à Rickettsia

slovaca en Arménie en 1974 (Rehacek

et al, 1977).

Est

une espèce voisine d'Argas reflexus,

c'est la tique de volailles, elle fréquente les poulaillers, mais pas

les pigeonniers. Cette espèce est rencontrée en Corse, elle

est vectrice de la spirochétose aviaire à Borrelia anserina

et de l’égyptianellose à Aegyptianella pullorum,

qui ne sont pas transmissibles à l'Homme. Elle a été

trouvée porteuse de bactéries identiques à Rickettsia

slovaca en Arménie en 1974 (Rehacek

et al, 1977).

Sa morsure occasionne surtout

des réactions allergiques.

Sa période d'activité principale est estivale.

Photo http://www.zoetecnocampo.com/jump/jump.cgi?eimeria.chez.tiscali.fr/Ectoparasites/argas.html

Argas vespertilionis

C'est

une tique cavernicole, inféodée aux chauves-souris, on la trouve

fréquemment dans les grottes et les creux de rochers. Elle est présente

pratiquement sur tout le territoire national à moins de 900 m d'altitude,

et dans tous les pays limitrophes.

C'est

une tique cavernicole, inféodée aux chauves-souris, on la trouve

fréquemment dans les grottes et les creux de rochers. Elle est présente

pratiquement sur tout le territoire national à moins de 900 m d'altitude,

et dans tous les pays limitrophes.

L'espèce est spontanément porteuse de Coxiella

burnetii. Si l'on exclut sa morsure allergisante, son rôle pathogène

est inconnu pour l'Homme.

Les larves et nymphes actives en automne hiver, les adultes surtout en août.

Gravure http://infovet.chonnam.ac.kr/vetparasitology/vetpar/laboratory/Tickkey/others/Argas_vespertilionis(ma,fe).htm

Ornithodoros coniceps

Comme Argas reflexus, c'est une espèce rencontrée dans

les pigeonniers, qui ne rechigne pas à envahir les habitations pour

piquer les occupants. En France, elle a une répartition méridionale,

assez limitée. Des morsures sont relatées chez l'homme en France

et en Espagne, essentiellement chez des personnes ayant séjourné

dans les rochers et les grottes occupées par des pigeons bisets (Gil

Collado, 1947; Keirans, 1984).

Outre les allergies provoquées par sa morsure, son rôle

pathogène mal connu.

Toutes les stases ont une activité verno-estivale.

Ornithodoros capensis

Sous-espèce d'O. coniceps, parasite les oiseaux de

mer qui le transportent dans le monde entier. On peut le trouver dans toutes

les zones de nidification françaises (côtes de la Manche et de

l'Atlantique, en passant par la Bretagne). Il est connu pour être porteur

du virus du West Nile (WNV), mais son rôle pathogène pour l'homme

n'est pas mieux connu que celui d'O. coniceps.

Des morsures d'O. capensis maritimus sont régulièrement

rapportées en France, cette tique commune chez les oiseaux de mer de

tout le littoral français. Elle transmet le virus Soldado qui pourrait

occasionner un problème de santé publique, là où

prolifèrent les goélands en zone urbaine ; elle est également

porteuse du virus Meaban [194,195].

Toutes les stases sont actives de mai à juillet.

Tableau des Arboviroses transmises par les tiques en France

Dernière mise à jour : le 27 12 2009

Remerciements à Cl. Pérez-Eid et B. Pesson